業界平均を気にする思考が無個性で魅力ない企業を生む

僕は健康診断が好きじゃありません。

なぜならば平均値と比較して、あれこれ言われるからです。

いつも医者から「体重が少ない。もっと食べなさい」と毎回言われるんですが、そんなに食べられません。無理して食べると胃に負担がかかり体調が悪くなるんですよね。

「その人のベスト」であれば良いのではないかと思うのです。

平均値と比べられたらたまったもんじゃないというのは、経営においても同じです。

時々、「労働分配率はどのくらいが適正なのか?」「ウチの初任給は業界平均と比べどうなのか?」「粗利益率が業界平均より低いのでは?」といった相談を受けるのですが、「それは企業によって違います」としか答えることができません。

「偏りのない優等生」を目指すとしたら、導き出されるのは「無個性でつまらない会社」という結果です。

このことをある事例で考えてみると分かります。

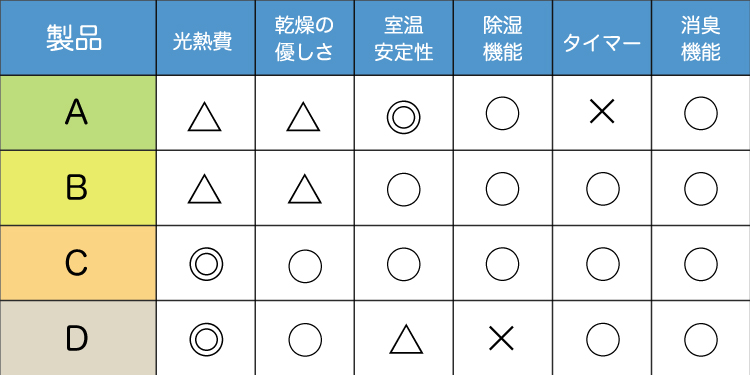

電器屋さんに行くと、製品の機能の◯✕がついたカードがありますよね。

以前に、大手家電メーカーに勤める方に聞いたのですが、メーカーはあのカードに「✕」が付くのを「敗北」と感じるそうです。気持ちは分からないわけではありませんが、その結果、メーカー名を隠せば、どこの製品か分からない無個性のもので溢れかえってしまいました。

それどころか、機能をてんこ盛りにしたことで利便性の低下を招いています。テレビのリモコンに至っては、嫌がらせか?というほど数多くのボタンがついていて、便利どころかユーザーを迷わせています。

当然、そこにはコストがかかっているわけで、コストと労力をかけて利便性を低下させるという珍妙なことが起きているのです。

そもそも経営は、独自化・差別化を目指す営みなのに、真逆な方向に爆進してしまっています。

「持ち運ぶ」という目的のために、スピーカーと録音機能を削り個性を放ったウォークマンや、GoProと比べると、発想の差に雲泥の差があることが分かりますね。

話を元に戻すと、労働分配率や賃金、粗利益率などを業界平均に習うと、見分けのつかない無個性な「誰の役にも立たない」企業になってしまいかねません。

なぜならば、お金の使い方は企業の個性の表れだからです。

東京深川にニシザキ工芸株式会社という、一点ものの高級家具を作っているメーカーがあります。

同社のコアテクノロジーは塗装で、その一点に集中させる尖った経営をされています。

大量生産ではないため、経営資源の配分も偏りを持たせています。特に人への投資を充実させており、賃金や研修費、採用費などは勿論のこと、研修会場に美術館や庭園を選び、研修後に観覧するなど徹底しています。

これが「ニトリ」であれば、そんなところに投資せず、大量生産のシステム開発に集中させるでしょう。

どんな価値創造を目指すかでお金の使い方が変わるということは、逆に、お金の使い方を変えると創られる価値も変わるということです。

平均に合わせるのではなく、自社の強みや目指す価値に合わせて資源を配分すること。それが「個性ある経営」をつくり、結果として唯一無二の価値を生み出すと考えています。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。