なぜ「自由」は崩壊したのか?…自由と好き勝手の履き違えが生んだ顛末

校名を挙げることは憚りますが、自由な校風をつくったことで世間の耳目を集めた公立学校が、今、大変なことになっているようです。

その学校では、10年ほど前に就任した校長が「宿題」「定期テスト」「頭髪・服装指導」などを廃止し、生徒の主体性を重んじる校風に変革しました。

実は、僕の大学時代の親友が同校に教員として勤務しており、彼いわく「自由と好き勝手を履き違える生徒が増えている」というのです。

結局、規則などを元に戻したのですが、僕は親友から実情を聞き「自由の難儀」を改めて考えさせられました。

どうして生徒は好き勝手になってしまったのでしょうか。

現場のリアルを知る親友の言葉が原因を端的に表しています。

「彼ら(生徒)は自分たちで自由を獲得していないから」

とても示唆に富んだ言葉だと思います。

彼らは、大人が用意した自由のプールで泳いでいただけで、「規則をなくしたい」「規則を変えたい」という第一声を自分たちであげていないのです。

自由は与えられるものではなく獲得するものです。

獲得までには次の2段階の内的変容を経ます。

1、◯◯からの自由

2、◯◯への自由

1は、自分を束縛する対象から逃げるように自由を主張します。その意味では他律的です。

主張は反抗的で自分中心なので、周囲に受け入れてもらえません。

音楽で言えばパンクのようなものでしょうか。僕はパンクは結構好きですがね。

世の中には、大人になっても1で止まっている人もいますが、真に自由になりたければ、2の「◯◯への自由」に進む必要があります。

自分を抑圧する対象へ矛先を向けるのではなく、自分が本来あるべき姿へ向かって道を歩み始めます。

音楽で言うとJAZZのようなあり方です。JAZZは元々、黒人を差別から解放するために奏でた音楽ですが、そこに怒りを感じません。怒りを愉しみに昇華したからこそ、人種を超え世界中で愛されるようになったのだと思います。

「◯◯への自由」に進むためには「自由と好き勝手」の分別を自分でつけなければなりません。

そのための思考法として「メリットとデメリットの勘案」というものがあります。

例えば、宿題を廃止するという案件で考えてみましょう。

宿題を廃止するメリットは、生徒の「やらされ感」や教師の負担を軽減する効果が考えられます。

一方、デメリットとしては、学力低下や学力格差が広がることなどが考えられます。

このように、メリットとデメリットを勘案することで、他者、あるいは全体を慮る判断ができるようになるのです。

また、決めるだけではなく、実際に運用してみた結果を振り返り、改善するところまで「一式」責任を持つことも求められます。

こうした思考習慣が身につくと「宿題を廃止するか?継続するか?」の二択ではなく、どちらでもない第三のアイデア…例えば、「選択制宿題」や「学校にいる時間内で復習ができる仕組づくり」といった発案ができるようになる可能性があります。

いずれにせよ、自由になるためには労力が要るということです。

時に、その大変さゆえに、自由から逃げたくなることもあります。

ドイツの心理学者、エーリッヒ・フロムは、それを「自由からの逃走」と名付けました。

ナチス・ドイツの全体主義に賛同した人たちは、かつて自由を求め活動した人たちでした。

自由の獲得には、責任、考える労力といった対価を支払う必要があります。

今日は学校での課題を紹介しましたが企業も例外ではありません。

自社に置き換えて考えてみると、自由な社風づくりのヒントが得られると思います。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

.

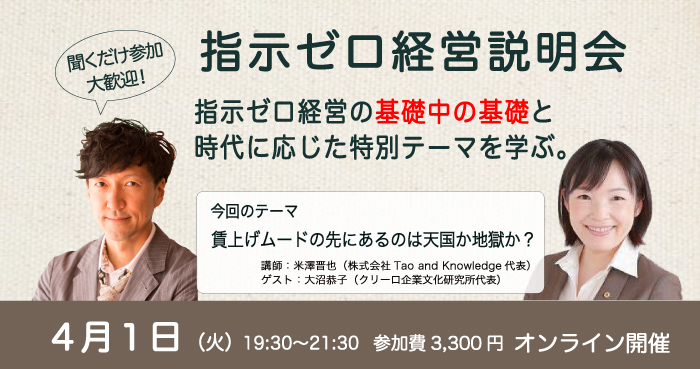

指示ゼロ経営説明会『賃上げムードの先にあるのは天国か地獄か?』

4月1日(火)19:30〜21:30 参加費は3,300円です。

↓詳細、お申し込みはこちらから。