報酬ではなく「目的」で動く組織へ。自発性を生む経営の本質とは

先日、読者から「たまには指示ゼロ経営の基礎をブログに書いて欲しい」と依頼され、一本記事を書きました。

記事はこちら→「改めて指示ゼロ経営の基礎を記事にしてみました」

今日は、その続きとして「そもそも、どうすれば社員は自発的に動くのか?」というテーマで書きたいと思います。

最初に結論を出せば「本人が望んでいるから」ということになります。

身も蓋もないと思うかもしれませんが、イギリスには古くから「馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない」という諺があるように、究極の真理だと思います。

外圧の力で動かそうとすると、何かしらのインセンティブが必要になります。

ビジネスでは「地位」か「お金」です。あるいは背いた者には「罰」を与えるということになります。

しかし、報酬で釣ると自発性は破壊されることがこれまでの研究で分かっています。

※↓以前に書いた記事を参考にしてください。

「社員のヤル気を刺激するために導入された賃金制度が上手く行かないワケ」

一度、報酬の力で相手を動かすと、その後ずっと悪影響が続きます。

こんな実験があります。

純粋に遊んでいる子どもに対し、「遊んで偉いね〜」と褒めたり報酬を与えたりすると、動機が「他者から評価され報酬をもらう」にすり替わります。ある日、突然、報酬をストップすると、遊ぶのをやめてしまうのです。これを心理学ではアンダーマイニング効果と呼びます。

この不条理から脱するためには、まず経営者は「自分の力で人を動かす」という支配的発想を捨てる事が大切だと思います。

雇用関係を「条件取り引き」から「同じものを目指す同志」の関係に引き上げることが欠かせません。

僕は、ホワイト企業大賞の審査などで多くの企業でインタビューを行ってきましたが、同志の関係が築けている組織は自発性が高いとを痛感しています。

インタビューでは、経営者と社員さんに対し、シンプルに「何を目指しているのですか?」と聞くようにしています。

中には「業績向上」「地域1番店」といった答えが返ってくることがありますが、そう答えている時、彼らの目には輝きがありません。

「業績向上」「地域1番店」は手段であって目的ではありません。

そうなった先に、何を実現したいのか?…意義・目的を設定している企業では、働く人たちの目の輝きが違います。

昨年、我が家は青森に家族旅行に行きました。

発案者は僕です。

夕食時に、「今度、青森に家族旅行に行こうか」と提案したところ、「何でそんな遠いところなの?森だったら近所にもあるじゃん」と反対されました。

青森旅行は手段であって目的ではありません。

そこで、目的を伝えました。

「90歳の母と一緒に、あと何回旅行に行けるだろうか。母が元気なうちにみんなで旅行に行って思い出を作りたい」

青森を選んだのは、母は紅葉が好きだからです。青森は長野とは紅葉のボリュームが違うのです。

あと行ったことがない場所にしたかった。

目的を伝えたら、家族全員が「いいね!」と言い、青森旅行が決まりました。

すると、娘がスマホで紅葉の名所を探し始めました。妻は、ホテルとレストランを。僕は交通手段の手配をと、役割が自律的に決まりプロジェクトが動き始めました。

このエピソードから僕が学んだことは2つ。

▢自発的は、本人が望んでいる時に発動するということ。

▢喜ばせたい人がいて、その人が喜ぶ姿が自分にとっても喜びであること。

そんな条件づくりこそが経営の本分ではないかと思ったのです。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

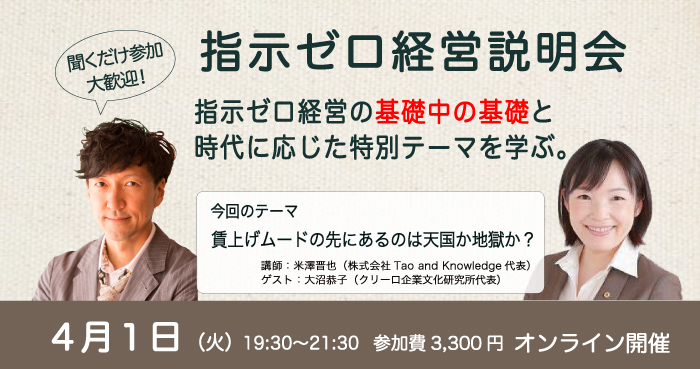

久しぶりに「指示ゼロ経営説明会」を行います。

テーマ:『賃上げムードの先にあるのは天国か地獄か?』

4月1日(火)19:30〜21:30 参加費は3,300円です。