小さく無名な会社でも優秀な人材が集まる採用術

2024年に、人手不足に起因する倒産が過去最多を記録しました。

対策として、多くの企業が賃上げなどの対策に乗り出しましたが、その影響で、人件費高騰による倒産が過去最多を記録しています。

他社に抜きん出た条件を出す体力があるならともかく、そうでないなら中小企業は別の方法で人手不足を解消する必要があると考えています。

それを知る上で、まずは基礎知識を確認したいと思います。

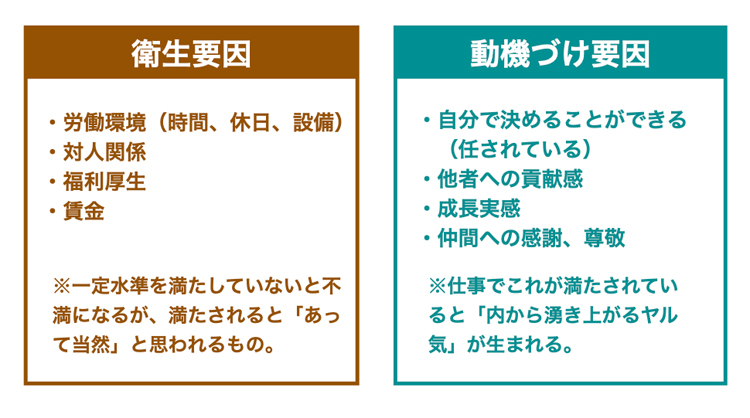

働く人が企業に求めるものには2つあります。

「待遇」

「働き甲斐」

待遇は、労働環境、福利厚生、賃金などといった労働条件を指します。待遇が一定水準を下回ると不満が生まれ、モチベーションや生産性を悪化させますが、水準を超えると「あって当たり前」と思われるものです。

働き甲斐は、自分で決めることができる(任されている)、他者に喜ばれているという実感、チームで協働する愉しさといった要件です。

働き甲斐がある職場では、仕事が愉しくモチベーションが高まり、豊かな創造性が発動します。

両者は「働き甲斐が先で、待遇が後」という関係で成り立っています。

待遇が悪すぎる場合は例外ですが、待遇を良くしても働き甲斐は高まりません。

昨今の物価高から社員を守るための賃上げは必要ですが、一時しのぎの対処療法にとどまらず、根本原因に手を付けることが欠かせません。

次に、両要因をもとにマトリクスを作ります。

A領域は、待遇も働きがいも高い企業です。当然、競争率が激しく採用される人は限られます。

採用されなかった人の多くは「B領域」に流れます。

お金のために我慢して働くという人はC領域に行きますが、今はそういう人は減っています。

C領域で懲りて、B領域への転職を考えている人も多くいると思います。

つまり「B領域」こそが、中小企業が狙うべき領域です。

そして、その後、付加価値を高めA領域へ移行するのです。

ところが、ここに問題が2つあります。

1つは、企業が発信する求人広告に待遇面しか書かれていないため、B領域を目指す求職者とのマッチングが起こらないのです。

2つ目は、そもそも働き甲斐がある会社になっていないことです。

こう言うと「そんな会社になるまでに身が持たない」と言う方がいますが、今そうなっていなくても、それを目指す企業には有能な人材が集まります。

採用活動を機に、既存社員を巻き込んで働き甲斐ある企業を目指せばよいのです。

働き甲斐あふれる企業になるためには、次の質問への答えを考えることです。

「なぜ、御社で働かなければいけないのですか?」もしくは「御社で働くと、どんな良いことがありますか?」

この問いに対する答えは2種類あります。

1つは「ビジネスの形」です。それは「顧客にとって、どんな価値を提供するか?」ということ。

例えば、アレルギー対応のパン屋さんであれば、「子どもが、お友達から、自分が食べたことがない美味しいものの話を聞く悲しみから開放するためにパン屋をやっています。ウチで働くと、お子さんの素晴らしい笑顔に出会えます。」というメッセージです。

もう1つは、「チームワークの感動を味わえる」「自分で決める行動する喜びがあるから」といった、「働き方」に関することです。

適切な媒体で、働きがいを発信すれば、B領域を狙う人は「待ってました」とばかりに問い合わせをしてくるでしょう。

「そんな魅力はウチにはない」と言う方がいますが、試しに今いる社員さんに聞いてみてください。

きっと、働き甲斐を感じた瞬間を体験しているはずです。

それがあれば「そんな瞬間をもっともっと作りたい」と宣言し、まずは既存社員と共有。そして採用活動で「それを目指す人を募集します」と仕掛けるのです。

まとめます。

▢中小企業は「B領域」を狙う。

▢自社で働く魅力を「ビジネスの形」と「働き方」の観点から浮き彫りにする。

▢今は働き甲斐ある起業になっていなくても、既存社員と創り上げる覚悟を持つ。

規模が小さく知名度がない会社でも、採用を優位に進めることはできるのです。

.

※今日の記事は3月開催の採用術セミナーで詳しく扱います。

✓自発性の高い人材がたくさん集まる

✓面接時の情熱とヤル気が入社後も続く

✓先輩社員が新人の教育に関心を持ち共に育つ