愚者は部下を比較する。賢者は◯◯を比較する。

私たちが評価を行う際には「何かとの比較」が必要です。

例えば、ネットでお店の評価をする時、過去に経験したお店と比較し点数をつけます。

「昔は良かった」という言葉は現在との比較で生まれますし、SNSでの「いいね!」の数の多寡も他人との比較です。

しかし、人と人を比較するのはやめた方がいい。

人は他人と比較されると、脅威反応でコルチゾール濃度が上昇し、脳の情報処理能力が著しく低下することが研究で分かっています。

比較で評価された人とは、情報処理能力が低下した「どんぐりの背比べ」の勝者ということですから、あまり発展思考ではないと思います。

優秀な部下はダメな部下とセットで存在します。

「Aは優秀だ、それに比べBは…」と、優秀な部下とセットでダメな部下を出現させてしまうのです。

僕が知る管理職は非常に勉強熱心で、毎月テーマを設け読書をしていますが、テーマが変わる度に評価する部下がコロコロ変わります。

例えば、傾聴がテーマの時は「A君は非常に傾聴力がある。それに比べBときたら…」と嘆いていましたが、挑戦力がテーマの時には「Cは挑戦意欲が高い。それに比べAは…」と評価が変わるのです。

そんな上司のもとで働いていたら、コルチゾール濃度が上がりまくりですね…

おっと、今、僕も「比較の罠」にはまっていましたね。部下同士を比較する管理職と、それをしない管理職を比較し批評をしたのです。

このように、私たちが評価を行う際には「何かとの比較」が必要なのです。

比較が宿命であれば、発展的な比較を行うしかありません。

どういう方法があるでしょうか。

方法の1つとして、1人の人間の過去と現在の「成長幅」を比較する絶対評価を紹介します。

まず、成長を測るためには、「成長とはどういうことか?」…定義づけが必要です。

成長とは、「これまでできなかった事ができるようになったこと」「これまでとは違う成果を出せるようになったこと」と定義します。

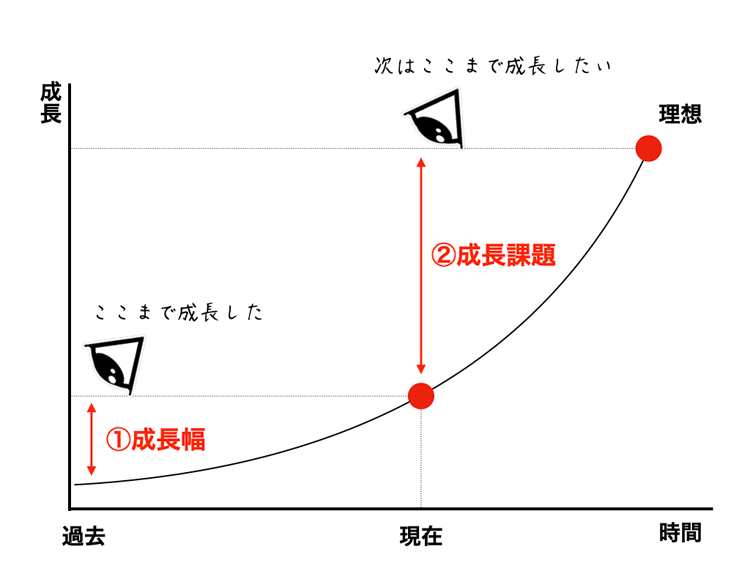

その上で次のように図解します。

図の①は、過去から現在における、1人の人間の成長幅を示しています。対し、②は未来の話=今後の成長課題を示しています。

人を育てたければ、定期的に①を確認することが欠かせません。注意点は、成長した部分だけにフォーカスすることです。課題は②で扱います。②は「半年後には◯◯ができるようになっていたい」という具合に、自分で設定してもらいます。

これはチームの成長に対しても応用できます。

その場合、①ではチームの成長に対し、個々がどのような位置づけにあったかを確認します。

例えば「チームとして助け合いができるようになった。その中で私は工程の滞りをチェックできるようになった」と。

②では「チームとして半年後にはリードタイムを5%短縮したい。そのために私は前後の工程とのコミュニケーションを密にする」という具合です。

比較は人間の性で解消しようがありません。

だとしたら、それを人が成長するように使うのがお得だと思います。自分に対しても、他者に対してもね。

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ

■社内研修のご依頼はこちら

みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。

現在「社内研修」を2社、「研修から伴走までの完全パッケージ」は1社受け付けております

■講演会を開催したい方

所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!

・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。

・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。