これからの「PDCA」は「pDcA」という話

最近、「PdCa」という言葉があることを知りました。

社会学者の佐藤郁哉さんが、「PDCA」を変形してつくった言葉ですが、これが日本企業の特徴を捉えていて、上手いこと言うな〜と感心してしまいました。

PとCは大文字ですが、dとaは小文字で書かれているのは、要するに、Pan(計画)とCheck(チェック)はしっかりやるが、Do(行動)とAct(改善・対応)は弱いという意味です。

考えてばかりで行動しない、頭でっかちな日本企業の問題点を指摘しています。

行動が鈍いのは、失敗を恐れる風土が背景にあると言います。

行動経済学では、人間には「損をしたくない」生き物であることが示されています。かつて日本人は、豊かさを手に入れるため積極果敢に挑戦しましたが、ひと通りの豊かさを手にした今、「得たものを失いたくない」という動機が優先し、守りに入ってしまったと言います。

積極的に攻めて失敗をするリスクがあるならば、無難を選ぶということです。

失敗しないように綿密に「P」を立てて、失敗を恐れこじんまりと「d」して、「C」という名の言い訳をして、渋々「a」するという感じででしょうか。

しかし、正解がない時代では、計画は仮説に基づいて行われますので、とにかくやってみなければ何も分かりません。

逆に言うと、やれば分かることがある。

だから、大まかな計画を立てたら、できるだけ早く行動に移し、やりながら計画を最適化するという進め方…「pDcA」が有効です。

スタンフォード大学の研究によると、コンピューターメーカーの製品開発プロジェクトにおいて、イノベーティブなプロダクトやサービスを生み出すことに成功したチームほど、計画段階にかける時間が少なく、実行段階にかける時間が長い傾向があることを明らかにしました。

従来の、「綿密で詳細であればあるほど優れた計画」というイメージとは大きく異りますね。

僕は、以前は、綿密な経営計画書をつくり、製本して社員に配っていました。

しかし、それが足かせになり、結局「絵に描いた餅」に終わることが常態化していました。

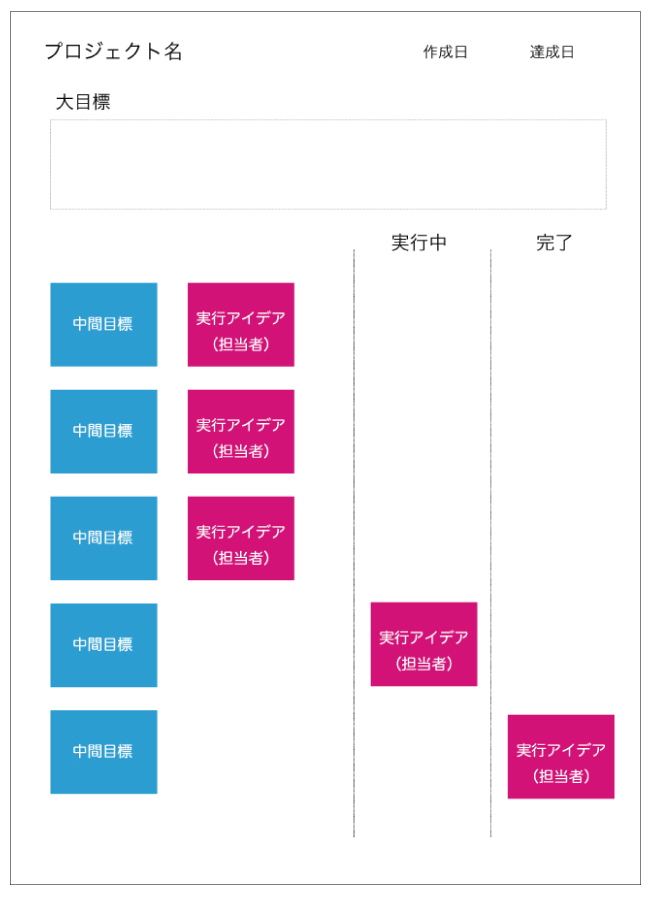

その反省から、計画書は、いつでも修正できるように「模造紙と付箋」で作るようにしました。

計画づくりには全員が参画するため、1人1人が計画の全容を把握した上で、自分の役割を理解します。

定例ミーティングでは、模造紙を見ながら進捗を確認します。修正点があれば、付箋を付け足す、あるいは差し替えることで、常に計画が最適な状態に更新されます。

進捗せずに困っている仲間がいることも一目瞭然ですので、支援もスムーズに行われます。

行動計画(ピンクの付箋)が「実行中」→「完了」と移動することで、ゴールに向かって進捗している実感が得られるので、モチベーションが維持される効果もあります。

不確実性が高まる今、完璧な計画よりも、行動から得られる実証データが意思決定の質を高めます。

「小さく始め、大きく学ぶ」この姿勢が成果を生む土台となります。

「行き当たりバッチリ」という表現を冗談で使う人がいますが、今や、経営の実務として真剣に考える時期ではないでしょうか。

.

pDcAを実装する。 指示ゼロ経営マスタープログラム12期 募集開始

・自発的に共創するチームワークの条件

・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方

・全員参加のプロジェクトの組み立て方

・自律型組織特有の部下との接し方

・自発的、継続的にpDcAを回すための仕組み

自分たちで課題を見つけ協働で解決する組織の絶対条件を学びます。

↓詳細は下のバナーから。