成功確率1%でも大丈夫。「やってみよう!」の一言が未来を拓く

❚ 「やってみよう」は繁栄のマジックワード

優れた経営者のインタビュー特集を見ると「やってみよう!が自分の口癖」と自分のことを語っている場面をよく目にします。

すごく多いので見るたびにデジャヴ感覚に襲われるのですが、企業躍進の背景には、経営者の「やってみよう」の言葉があるのは間違いがないと思います。

このことは、「やってみよう 口癖」で検索しても分かります。検索するとその手の特集記事がたくさん出てきますからね。

「やってみよう」が繁栄のマジックワードである理由は確率論で説明することができます。

先日、あるラジオ番組で「成功確率」に関する話題で盛り上がっていました。その中で「成功確率1%をどう捉えるか?」という話になりました。

いかがでしょうか。

成功確率が1%と言われると「絶対に無理だ」と考える人が多いと思います。しかし、もし失敗したとしても次に挑戦できるとしたら話は変わります。

100回挑戦した場合にヒットが出る確率はなんと63.4%。200回では86.6%の成功確率になるのです。

打率は低いかもしれませんが、経営の巧拙は打率では測れません。1回のヒットを出すことが大切ですからね。

経営は大失敗をしなければ、何度でも挑戦することができます。逆に、何度も挑戦できるようにリスクマネジメントをすべきだと思います。

.

❚ 「やってみよう」は社長の仕事

そして「やってみよう!」は社長が言うから効果があります。

組織は時間の経過とともに挑戦ができなくなるという宿命を負っています。

事業は、リスクを背負って挑戦する「創造」の段階と、その後、安定運営するための「オペレーション」の段階があります。

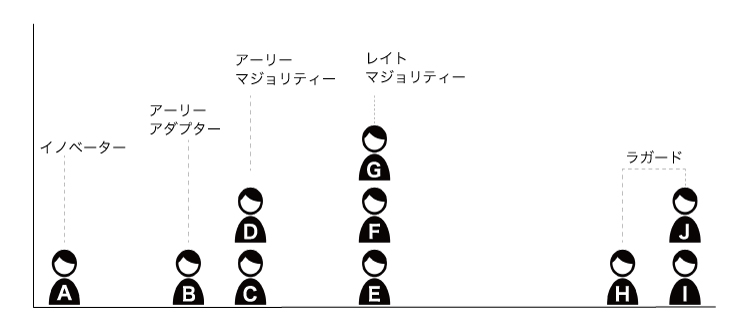

創造のフェーズでは失敗を恐れず果敢に挑戦する「イノベーター」が、オペレーションのフェーズではリスクを回避できる「マジョリティ」が活躍します。

オペレーションの段階に入った組織では、マジョリティが70%を占めます。

彼らが求めるリーダー像は「失敗をしない人」であり、自分と同じ人種の中で、最もデキる人をリーダーに望みます。

経営が民主的であればあるほど、そういう人がマネジメント層に選出されます。

イノベーターは統計上では2.5%しかいないことが分かっていますので、つまり、新しい挑戦をしようと思った時には97.5%に反対されることになります。

これが、組織が時間の経過とともに挑戦ができなくなる理由です。

これを防ぐためには、社長が「肩書の力」を使うことが大切だと考えます。それは「やってみよう」の一声を上げることではないでしょうか。

これは、逆に言うと、社長がマジョリティの住人でい続けると、挑戦できる人材はどんどん流出してしまい、組織はいつか破綻するでしょう。

そういう社長の特徴は、チェックが細かすぎることです。なんせ「失敗しない」が行動原理ですから。

計画段階から実行段階まで、マイクロマネジメントをされたら、部下の挑戦意欲は根こそぎ削がれてしまいます。

もし、自分がマイクロマネージャーの自覚があると思うなら、失敗しないから成功するのではなく、「挑戦し続けるから成功する」という認識改革が必要かもしれません。

.

※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。

▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ

■指示ゼロ経営マスタープログラム12期(2025年7月4日開講 全5回コース)

・自発的に共創するチームワークの条件

・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方

・全員参加のプロジェクトの組み立て方

・自律型組織特有の部下との接し方

・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み

自分たちで課題を見つけ協働で解決する組織の絶対条件を学びます。

■社内研修のご依頼はこちら

みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。

現在「社内研修」を2社、「研修から伴走までの完全パッケージ」は1社受け付けております

■講演会を開催したい方

所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!

・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。

・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。